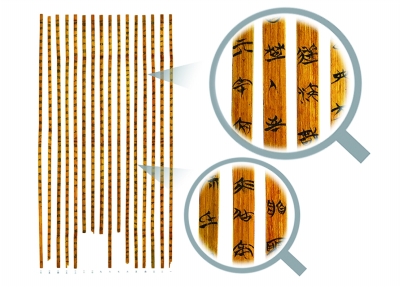

整理清华简。均为清华大学出土文献研究与保护中心供图

《楚居》

有这样一群人,他们以毕生之力追索历史的真相,在历史的“碎片”中还原历史,用每一个对古老文明的最新发现告诉世界:中华民族,如此骄傲地一路走来。

第四辑整理报告即将面世,第五辑释读工作已经开始,接连为中华文明增添可靠注脚的清华简研究保护团队,继续为历史学、古文字学等领域的研究提供第一手资料。

穿越历史的隧道,我们,究竟怎样延续中华古老的文明?

当地时间2013年8月27日,纽约,联合国总部大楼,古色古香的展板前,不同肤色的手指划过写满历史的竹简,和古老文明对话。透过一个个遒劲有力的楚文字,世界就这样,从公元2013年走进2300多年前的东方。

这是清华简,2500枚幸免于秦火的历史“碎片”。

当古埃及人用纸草记事、古巴比伦人以泥版为书时,我们的先民劈竹成篾,削薄打磨、火烤编连,将最鲜活的史实书于竹简,传遗后世。他们不会想到,在2300多年后的某一天,这突然翻开的古老典籍,成为破译文明图谱至关重要的密码。

历史的一声令下,开启了一群人不辍不怠的五年。1800多个日日夜夜,与“简”为伴,他们奋力找寻中华文明隐藏其中的每一点痕迹,也把自己写进了这段浩瀚的历史。

他们,是清华大学“清华简”研究保护团队。

为古史补白:“司马迁都没看过的典籍,读起来实在太激动!”

一切,要从那个神秘的开始说起。

2008年7月15日,溽暑难当。清华大学历史系教授刘国忠正准备放暑假,一个电话中止了他的行程:“留校待命,等候重要通知。”

搭飞机、坐专车,下午两点,一位远道而来的“客人”终于来了。一个被包裹得严严实实的箱子被小心翼翼地抬进事前准备好的保护室,箱子打开,所有人的目光瞬间定格。

几个圆柱状的塑料筒里盛放着用保鲜膜包裹的竹简,里面湿漉漉的,剩下零散的用新竹片衬着——2500枚来自遥远战国时代的竹简静静地躺在那里。

“震撼!”清华大学历史系教授李学勤早已在香港见过这批竹简,却依然用这两个字直白地描述心情,甚至在几个月后,“心中的强烈震撼感还没有过去。这是司马迁都没有看过的典籍,读起来实在太激动!”