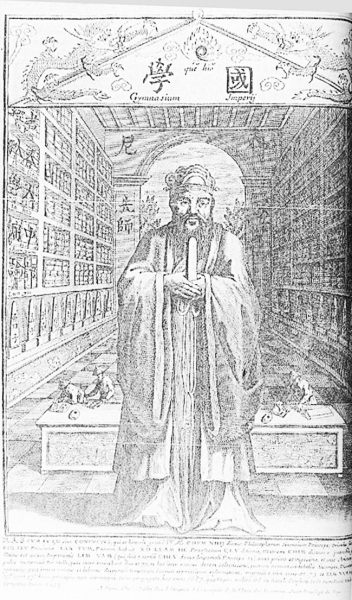

明清之际,儒家思想开始传播到欧洲,儒家的经典著作《四书》开始被翻译成拉丁文,中国人的精神世界开始展现在欧洲人面前。儒家思想西传欧洲的奠基性著作就是《中国哲学家孔子》。

一

方豪先生在《十七八世纪来华西人对我国经籍之研究》一文中指出:“西人之研究我国经籍,虽始于十六世纪,但研究而稍有眉目,当在十七世纪初;翻译初具规模,乃更迟至十七世纪末;在欧洲发生影响,则尤为十八世纪之盛事。故我国文化之西被,要以十七八两世纪为重要关键。”中国典籍西译最重要的就是《中国哲学家孔子》这本书。

《中国哲学家孔子》于1687年在巴黎的最终出版是由比利时传教士柏应理完成的。当时,柏应理在“罗马学院”(Collegium Romanum)找到了基歇尔死后留下的《中国哲学孔子》部分译稿,这些译稿是殷铎泽返回欧洲时所带回的。他交给了基歇尔。法国皇家图书馆馆长得知这部书稿的情况后,提出要出版这本书。柏应理又在书稿中加上自己写的序言和他早在中国写好的《中国年表》。书很快进入了出版程序,并于1687年在巴黎出版。书的标题为:《中国哲学家孔夫子,或者中国知识,用拉丁文表述,通过殷铎泽、恩理格、鲁日满和柏应理的努力》。

这本书的最终完成者是柏应理,但实际上来华耶稣会士对《四书》的翻译经历了一个漫长的过程。按照美国汉学家孟德卫的看法,来华耶稣会士对《四书》的翻译从罗明坚和利玛窦时代就开始了。殷铎泽首先开始翻译《中庸》,将其译为《中国政治道德学说》,而且耶稣会士在华共同翻译的《大学》《论语》的译稿也是他带到罗马的,他对《中国哲学家孔子》这本书的贡献不亚于柏应理。

二

在《中国哲学孔子》形成的过程中,发生了著名的“礼仪之争”。这一事件是理解《中国哲学家孔子》的重要维度。

在如何看待入教儒生的祭祖、祭孔的风俗和Deus译名理解上的分歧最早起源于耶稣会内部。对利玛窦主张“求同存异”的传教策略第一个发难者是龙华民。四年后,从菲律宾入华的两名托钵修会传教士在入华不久挑起了与耶稣会传教路线的争论,从而将如何看待中国礼仪的问题由耶稣会内部扩大到了来华各修会之间的争论。多明我会的黎玉范1643年返回罗马后向传信部所提出的报告,最终导致了教宗英诺森十世1645年9月12日所批准的圣谕,禁止中国教徒施行中国礼仪。为回应黎玉范的挑战,1654年来华耶稣会士卫匡国返回罗马后提交了报告,两年后,1656年3月23日亚历山大七世颁布了《罗马教廷圣职部给中国传教士的部令》,在没有否定1645年圣谕的前提下,也认可了在华耶稣会的传教策略。

面对两个不同的决定,在远东的传教士不知如何执行罗马的决定,由此,1659年和1669年11月13日罗马的圣职部分别下达了关于灵活执行1645年和1656年两个决定的决议。

《中国哲学家孔子》初步形成书稿是广州会议,清初杨光先反对天主教,汤若望、南怀仁等人被打入死牢。为此,在各地的23位来华传教士被集中于广州。在此期间,召开了“广州会议”,这是来华的各个天主教修会讨论关于中国礼仪的会议。经过激烈讨论,来华耶稣会士恩理格和鲁日满、柏应理开始在原先“四书”简略直译的基础上,重新进行了校对和注释。尤其针对其中译名的敏感之处以及耶稣会当时所受到的批评,引用中国古籍在译文中提出反驳,这项工作大概在1670-1672年间完成。

《中国哲学家孔子》成书于礼仪之争的过程中,作为书中一部分内容的《中庸》,即殷铎泽的《中国政治道德学说》和批评耶稣会的著作多明我会的传教士闵明我的《中华帝国历史、政治、伦理及宗教概述》先后发表于礼仪之争过程中,从而扩大了争论的范围。柏应理1685年回到欧洲,并于1687年出版《中国哲学家孔子,或者说是用拉丁文来展现中国的智慧》。此时罗马教廷正在调查关于礼仪之争事件,书出版后也被当作为其批判的对象上报给教廷。