《毛泽东读社会主义政治经济学批注和谈话》全面集中地反映了毛泽东的经济思想特别是社会主义经济的思想

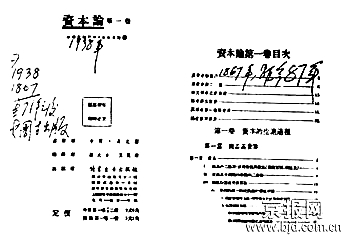

毛泽东写在《资本论》上的批语

在毛泽东思想的研究中,经济思想的研究一直比较薄弱。一个时期以来甚至流行过这样一种看法,认为毛泽东没什么经济思想,没读过《资本论》,在经济建设上是一个外行。之所以产生这种认识,主要原因大概有两个:一是因为毛泽东后期提出了阶级斗争为纲的思想,又出现过“大跃进”和“文化大革命”这种破坏经济健康发展的大错误。二是毛泽东没有写出像《矛盾论》《实践论》那样系统的、具有重大影响的经济学论著。这种认识不符合事实,应当加以纠正。

中国共产党是以马克思主义为指导思想和理论基础的,历来重视对马克思主义理论的学习、研究、宣传和普及。作为马克思主义三个重要组成部分之一,被列宁视为“马克思主义理论最深刻、最全面、最详尽的证明和运用”的政治经济学,自然也受到了高度重视。早在革命战争年代,毛泽东就强调:“凡不注重研究生产的人,不算好的领导者。”在当时所能找到的马克思主义经济学著作,他都认真加以阅读,如马克思的《哥达纲领批判》和《资本论》等。其中,日本著名的马克思主义经济学家河上肇著的《马克思主义经济学基础理论》和《经济学大纲》,他读了许多遍。他亲自组织收集和整理经济和财政方面历史和现状的材料,撰写了“关于抗日战争时期的经济问题和财政问题的理论”等重要的经济报告。他提出的革命根据地经济建设的理论和新民主主义革命的经济纲领,是指导新民主主义革命的重要指南。不过,总的来说,在革命战争年代,毛泽东读书和研究的重点在哲学和军事等方面,对经济学的关注相对来说比较少。这种情况,新中国成立后有了变化。

新中国成立后,经济工作成为全党的工作重点,政治经济学也随之成为毛泽东读书和研究的重点。在社会主义过渡时期,毛泽东领导党和人民,创造性地提出用国家资本主义的形式与和平赎买政策改造资本主义工商业,用逐步过渡的形式改造个体农业和个体手工业,开辟了一条适合中国国情的社会主义改造道路,从理论和实践上解决了在中国这样一个占世界人口近四分之一的、经济文化落后的大国建立社会主义经济制度的艰难任务,丰富和发展了马克思主义的过渡经济理论。社会主义制度建立以后,以毛泽东为代表的中国共产党人把马克思主义基本理论与中国实际相结合,努力寻找适合自己国情的社会主义建设道路,建立起了独立的比较完整的工业体系及国民经济体系,取得了社会主义经济建设的伟大成就,同时积累了社会主义经济建设的正反两方面的经验,并提出了关于社会主义经济建设的许多宝贵思想,如:以农业为基础,工业为主导,农、轻、重工业协调发展;统筹兼顾、适当安排,处理好积累和消费的关系,注意综合平衡;要实行中央与地方并举,充分发挥两个积极性;要处理好沿海工业和内地工业的关系,促进共同发展;要处理好国家、集体和个人的关系,使各方各得其所;建设独立的比较完整的工业体系和国民经济体系,全面实现农业、工业、国防和科学技术的现代化,使我国国民经济走在世界的前列;自力更生为主,争取外援为辅,破除迷信,独立自主地干工业、干农业、干技术革命和文化革命,认真学习外国的好经验,也一定研究外国的坏经验——引以为戒,等等。这些观点,继承了马克思主义经典作家关于社会主义经济的理论,同时结合中国的实际对其作了创新和发展。

新中国成立特别是社会主义制度建立以后,大规模经济建设的任务摆在了人们的面前,迫切需要经济理论的指导。但是,当时在中国流行的政治经济学教材是由斯大林主持和指导、苏联科学院经济研究所编写的著名的《政治经济学教科书》。理论上的不足自然会在实践上反映出来,这引起了毛泽东的忧虑,他说,“解放后,三年恢复时期,对搞建设,我们是懵懵懂懂的。接着搞第一个五年计划,对建设还是懵懵懂懂的,只能基本上照抄苏联的办法,但总觉得不满意,心情不舒畅”。针对这种情况,毛泽东提出,要以苏联的经验教训为鉴戒,推动马列主义同中国实际“进行第二次结合”,提出要创造新的理论、写出新的著作。为此,他写下了《论十大关系》等具有重大理论创新和指导意义的光辉文献。